忆往昔激情岁月——访教育行政学院第二期学员滕纯(庞鸿瑞、徐丽丽)

2021年10月11日

忆往昔激情岁月

——访教育行政学院第二期学员滕纯

庞鸿瑞、徐丽丽

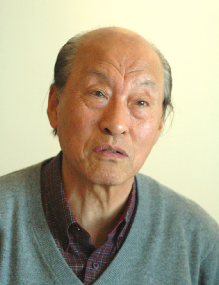

1956至1957年,滕纯在教育行政学院学习,是第二期学员,培训结束后,同年留校任教。滕纯今年已是75岁高龄,但依然精神矍铄,2005年4月的一天,他接受了我们的采访,满怀激情地回忆了那段在教育行政学院学习、工作的难忘岁月。

1956至1957年,滕纯在教育行政学院学习,是第二期学员,培训结束后,同年留校任教。滕纯今年已是75岁高龄,但依然精神矍铄,2005年4月的一天,他接受了我们的采访,满怀激情地回忆了那段在教育行政学院学习、工作的难忘岁月。

教育行政学院是1955年教育部党组经过请示中央同意后,在北京成立的,当时叫教育行政学院,教育部党组书记、副部长董纯才兼任首任院长。董纯才早在延安时期就办过师范院校,1949年在沈阳成立了东北教育行政学院,积累了丰富的培训教育管理干部的经验。教育行政学院成立时主要培训中学、师范学校的校长和地市教育局普教科长。设有4室、3处、2办、1馆。4室是根据建院时的培训目标、课程安排设置的,包括马列教研室、教育学教研室、心理学教研室、教育史教研室;3处是教务处、组织处、总务处;2办是党办、院办;1馆是图书馆,馆藏的教育类图书非常多。学院成立以后,在培训教育管理干部方面取得突出成绩。毛主席曾称赞举办教育行政学院的办法好。

学院从1955年创办到1960年停办,一共办了四期培训班,每期一年,分两个学期。第一期培训班没有设辅导员;滕纯所上的第二期,有15个班,来自15个省市,每2个班设3位由专职教师担任的辅导员,跟第一期相比增加了一个研究班,由各师范大学的心理学助教和年轻教师参加,学院专门请了两位苏联专家,纳西耶夫和安娜·斯达司耶娃,给他们上课;从第三期开始增设班主任,一个班有40多人,当时滕纯已经留校并担任班主任兼党支部书记,副书记和支委由学员担任;第四期也是最后一期,根据政治运动的需要增加了一个中学政治课骨干教师班,由滕纯与北京师范大学的贺远清负责组织两个学校的师资力量讲课。学院当时还从学员中选拔优秀人选留校工作。第一期留校4名,第二期2名,但第三期、第四期都没有选留学员留校工作。

滕纯在教育行政学院学习时,学院还在和平门(现为宣武区教育局、和平门中学),院子很大,房子古色古香的。当时的授课方式以课堂讲授为主,有大、小班讲课之分,一般上午是大班授课,一千多人在学院礼堂集中上课,下午是小班辅导,由各跟班的辅导老师做心理学、教育学、哲学的专门辅导。教育部根据政治与业务并重,理论联系实际的原则严格考察,从中国人民大学、中央党校、北京大学、华东师范大学等学校抽调合适的老师到学院任教。当时学院经常请学术界、文化界的名人,比如胡乔木、艾思奇、钱三强、华罗庚、侯外庐、陈伯达、周扬、许力群等来给学员讲课。名师授课,不但拓宽了学员的知识面,启发了他们的思维,而且使学员得到名师品行修养潜移默化的熏陶。

除了课堂讲授,学院还非常重视理论联系实际,教学计划中专门设有实习、考察的内容。一般每学年的第一学期实习2个星期,滕纯当时是去天津耀华中学实习,第二学期实习1个月,是在校内实习。实习结束后,还要提交实习、调研报告。这样一个实习环节的设置搭建了一个很好的平台,使抽象的理论活了起来,能够更好地指导实践,通过运用理论解决实践中遇到的问题又加深了对理论的认识和理解。

学习之余,学员们还有非常丰富的业余生活,唱歌、跳舞、打球、跑步,周末还去看电影、听京剧、结伴郊游等等,生活有张有弛,既增长了知识,开阔了眼界,又锻炼了身体,愉悦了心情。

但是最让滕纯刻骨铭心、永生难忘的事情,还是1957年4月29日,毛泽东、朱德、邓小平在中南海接见教育行政学院第二期的一千多名学员。滕纯拿出一张有些泛黄了的老照片,满脸都是掩饰不住的喜悦与激动。照片将时间定格在1957年4月29日,定格在中南海,定格在那个激动人心的时刻。在照片上我们看到了伟大领袖毛泽东主席以及很多熟悉的面孔。当时学员和学校教职员工都佩戴着教育行政学院的校徽,整齐地列队在中南海的草坪上,毛主席微笑着走过来,逐一跟前排学员们握手,掌声、笑声不断。滕纯绘声绘色地描画着当时那欢腾的场面,从照片里那一张张灿烂的笑脸上,我们也能够看得出学员们有多受鼓舞,心情有多激动。

滕纯戴着老花镜,一一为我们指出,照片上在前排就座的有毛泽东、邓小平、朱德,以及教育部部长张奚若、副部长韦悫,学院的常务副院长张萃中、党委书记许亮、主管教学的副院长萧敬若、教务处长隋维汉、组织处长周林、总务处长景行、马列教研室主任任时、心理学教研室主任伍棠棣、教育学教研室主任胡克英、讲教育史的三级教授张恩国等。滕纯深情地回忆说,20分钟的接见很快结束了,主席走出很远,还回过头来向学员们招手,眼神里满是期待与嘱托。国家领导人百忙之中抽时间来接见教育行政学院的学员,这说明了党和国家领导人对教育系统干部培训的重视、对教育行政干部寄予了厚望。这次接见使滕纯等第二期全体学员、教育行政学院的教职员工都深受鼓舞。

此后,在教育部党组的重视下,在学院领导的努力下,培训事业不断发展,1955年到1960年的四年时间,学院就培训了2051人,但好景不长,在全国大的政治气候影响下,1960年,好端端的一个学院被迫停办。滕纯回忆说,那是1960年7月的一天,学院已经放暑假,突然接到全院教职工开会的通知,董纯才院长陪着康生来到学院,康生说:“下面在搞教育革命,你们却都在这学习。真是脱离实际,都要下到基层去,学院停办!”董纯才院长沉着脸,一言不发,显然不同意康生的说法,但却也无能为力。后来,董纯才也“病休”了,名为“病休”实为免职,当然这是后话了。在此之前,国务院二办主任林枫曾提出,应该把教育部的下属单位,培训部(学院)、研究部(教科所)、教材(人教社)、编辑(人民教育杂志),合并在一起,成立教育科学研究院。方案已经确定了,但由于教育行政学院被迫停办,这一计划也只好停顿下来。学院的房子给了北京市,图书馆和家具给了教科所,学院的教师也一下子分散得七零八落。有的到北京师范大学,有的到中央党校,有的到教育部,有的到外地高校。滕纯也不得不离开学院去了中央教科所,后任副所长。大好的干部培训事业就这样被迫中断了。说起那段历史,滕纯脸上写满了遗憾。

尽管学院停办了,滕纯离开了教育行政学院,但他的内心深处从来没有跟学院分开过,从来没有忘怀人民领袖的关怀和嘱托。在采访中,滕纯还捧出自己珍藏的毛主席石膏像来给我们欣赏,那是当年他在东北作教师的时候,两位华侨学生送的。滕纯后来到北京学习,又留在北京工作,虽经历风风雨雨,但他始终保存着这尊石膏像。他牢记着主席对教育的嘱托、对教育行政干部的厚望。采访结束前,滕纯还特地让我们看了家中那张与他朝夕相处的木板床,半个世纪将要过去了,床头上“教育行政学院”的金属家俱登记牌依然清晰可见,一如滕纯心底对学院的深深眷恋。

作为教育行政学院第二期学员、也作为学院的教师,看到母校在改革开放的新形势下,在教育部党组的重视下,教学层次提高,由培训基础教育领导干部扩展到培训高等教育的领导干部,培训质量不断提高,每年为国家培养大批教育系统领导骨干、业务骨干,推动了中国教育改革的进程,滕纯感到非常欣慰,他衷心祝愿母校与时俱进,借着50年校庆的东风,快速发展,为国家的教育事业培养更多政治素质过硬、管理水平高的行政干部。

所在位置:

所在位置: